「就労資格証明書交付申請ってどこでもらえるの?」

「申請方法や書類の書き方を知りたい」

このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。

就労資格証明書交付申請とは、外国人の現在の活動が在留資格に適合していることを証明してもらう手続きです。

申請は任意ですが、取得しておくと在留期間更新時の審査や、転職をする際にメリットがあります。

本記事では、就労資格証明書交付申請の概要から取得方法、記入例までわかりやすく解説します。

メリットや注意点も紹介しているので、記事を参考に申請手続きを進めてみてください。

>>「教育研修プログラムのつくりかたウェビナー」アーカイブ動画

【基本知識】就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、外国人が日本で行える就労活動を出入国在留管理庁長官が公的に証明する書類です。

外国人が転職や配置転換をした際、新しい業務内容が現在保有する在留資格の活動範囲内であるかどうかを証明してもらえます。

FES監修者

FES監修者就労資格証明書を申請できるのは「就労できる在留資格」を保有する外国人のみです。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」など、就労を目的とした在留資格の保持者が対象となります。

一方で「留学」や「家族滞在」など、原則として就労が認められていない在留資格では、基本的に取得できません。また、日本人には交付されない書類です。

なお、就労資格証明書と在留カードは、どちらも外国人の在留に関する書類ですが、目的や記載内容が異なります。以下は、それぞれの特徴をまとめた表です。

| 項目 | 就労資格証明書 | 在留カード |

|---|---|---|

| 交付対象 | 申請した者のみ | すべての中長期在留者 |

| 記載内容 | 具体的な就労活動の内容 | 在留資格・期間・就労制限の有無 |

| 目的 | 就労可能な業務内容の明確化 | 在留資格の証明・身分証明 |

| 携帯義務 | なし | あり |

在留カードには就労制限の有無は記載されていますが、具体的にどのような業務に従事できるかまでは明記されていません。就労資格証明書を取得すれば、従事できる業務内容を明示できます。

就労資格証明書の取得方法

就労資格証明書の取得は、以下の5つのステップで進めます。

- 必要書類の準備

- 申請書の作成

- 出入国在留管理局に申請|窓口・オンライン

- 審査・手数料納付

- 就労資格証明書の交付

順番に解説していきます。

1. 必要書類の準備

必要書類は、就労資格の許可を受けてから勤務先や活動内容に変更があったかどうかによって異なります。

以下は、勤務先および活動内容に変更がない場合の必要書類の一覧です。

- 就労資格証明書交付申請書

- 資格外活動許可書

※交付を受けている場合 - 在留カードまたは特別永住者証明書

- 旅券または在留資格証明書

※旅券等を提示できない場合は理由書が必要

なお、転職や配置転換により勤務先や活動内容が変わる場合には、新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる雇用契約書や労働条件通知書などの書類が必要です。

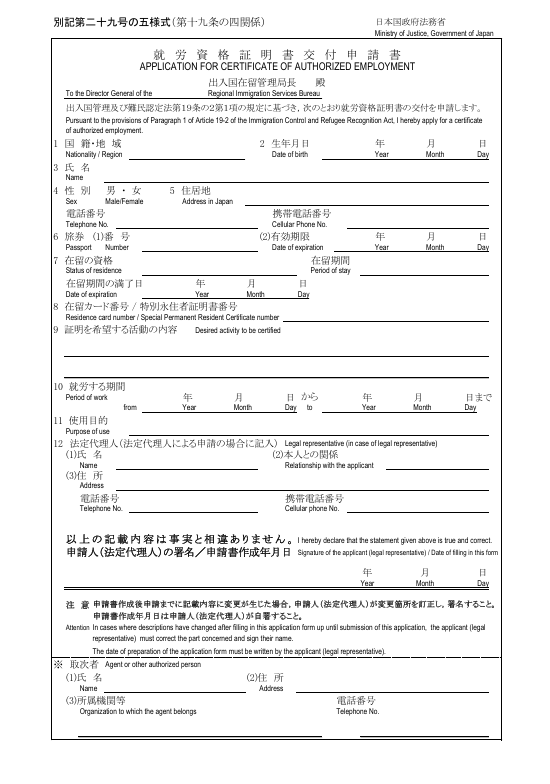

2. 申請書の作成

必要書類が揃ったら、就労資格証明書交付申請書を作成します。申請書には、申請人の基本情報や現在の在留資格、勤務先の情報などを記入します。

転職や配置転換があった場合は、新しい職務内容、使用する専門知識・技術、業務上の役割などを正確に記載しなければいけません。

記入内容に不備や不足があると、就労資格証明書が交付されない可能性があります。

交付されなかった場合でも不服申し立ては認められていないため、異議申立てや審査請求などはできません。

確実な申請を目指すなら、外国人雇用の行政手続きに詳しい申請取次行政書士に依頼するのも有効な方法です。

申請取次行政書士は、外国人の在留資格に関する手続きを代行できる専門家です。豊富な知識と経験により、申請書の作成から提出まで一貫してサポートしてもらえます。

3. 出入国在留管理局に申請|窓口・オンライン

申請書と必要書類が準備できたら、窓口での直接申請とオンライン申請のいずれかの方法で出入国在留管理局に申請します。

窓口申請の場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局または支局への書類の持参が必要です。

オンライン申請は、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを利用して手続きを進めます。自宅やオフィスから24時間いつでも申請できるため、窓口に行く時間がない方に便利です。

外国人本人のほか、法定代理人や申請取次者も申請可能です。

4. 審査・手数料納付

申請後、出入国在留管理庁による審査が始まります。

届け出た新しい業務内容が、現在の在留資格の活動範囲内であるかが審査対象です。

審査が完了し、就労資格証明書の交付が決定すると、出入国在留管理局から通知が届きます。手数料納付書を添えて、以下の金額を収入印紙で納付します。

| 申請方法 | 窓口での申請 | オンライン申請 |

|---|---|---|

| 金額 | 2,000円 | 1,600円 |

なお、手数料は証明書の受け取り時に納付するため、申請時には不要です。

5. 就労資格証明書の交付

手数料を納付したら、就労資格証明書が交付されます。

審査期間は、活動内容に変更がない場合で当日、勤務先が変わった場合は1ヵ月〜3ヵ月程度が目安です。

証明書には、申請人が従事できる具体的な就労活動の内容が記載されています。受け取った証明書は大切に保管し、必要に応じて雇用主や転職先に提示しましょう。

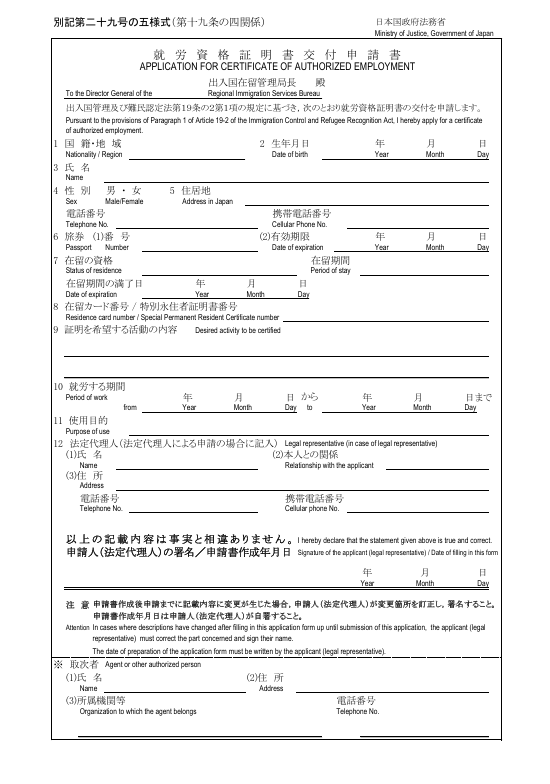

就労資格証明書の交付申請書の記入例【項目別】

就労資格証明書交付申請書は、大きく分けて4つのカテゴリーに分かれています。

- 申請人の情報(項目1〜5)

- 旅券・在留資格の情報(項目6〜8)

- 活動の内容・期間・目的(項目9〜11)

- 法定代理人・署名・取次者の情報(項目12)

各項目の記入ポイントを記入例とあわせて解説します。

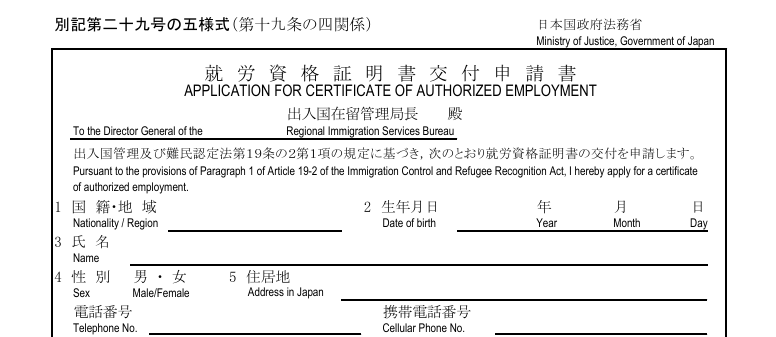

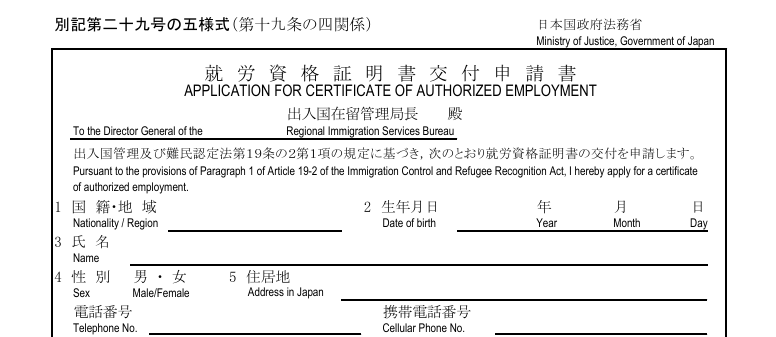

申請人の情報(項目1~5)

項目1〜5には、申請人の基本情報を記入します。以下は、各項目の記載ポイントです。

| 番号 | 項目 | 記入のポイント |

|---|---|---|

| 1 | 国籍・地域 | 申請人の国籍または地域を記入する(例:中国〇〇省、ベトナム、フィリピン) |

| 2 | 生年月日 | 西暦で記入する(例:1995年3月15日) |

| 3 | 氏名 | パスポートのとおりにアルファベットで記入する ※漢字氏名がある場合は併記 |

| 4 | 性別 | 該当する性別に◯をつける |

| 5 | 住居地 | 申請人の現在の住所を記載する(例:東京都渋谷区〇〇2-1) |

氏名や生年月日欄における、数字やアルファベットの記載ミスは審査に影響するため、正確に記載しましょう。

旅券・在留資格の情報(項目6~8)

項目6〜8は、旅券(パスポート)と在留資格に関する情報を記入するカテゴリーです。

項目6にはパスポートの番号と有効期限、項目7・8は在留カードに記載されている情報を記入します。

在留資格名と在留期間、在留期間の満了日などを記入します。(例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」、在留期間「3年」)

パスポートと在留カードの情報は、実際に手元にある書類を確認しながら記載してください。番号や日付の誤りがあると、審査に時間がかかる可能性があります。

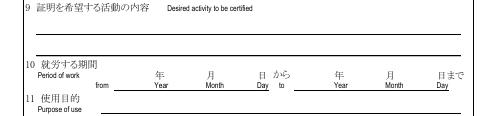

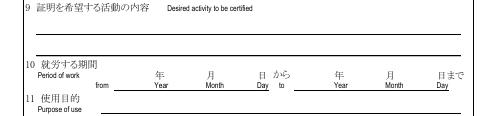

活動の内容・期間・目的(項目9~11)

項目9〜11には、就労活動の内容や期間、目的を記入します。

| 番号 | 項目 | 記入のポイント |

|---|---|---|

| 9 | 証明を希望する活動の内容 | 具体的な業務内容を記載する(例:「システム開発業務に従事。Javaを使用した顧客管理システムの設計・開発を担当」) |

| 10 | 就労する期間 | 雇用契約書に記載されている契約期間を記入する ※期間の定めがない場合は「定めなし」と記載する |

| 11 | 使用目的 | 就労資格証明書を申請する理由を記入する (例:「転職に伴い、新しい業務内容が現在の在留資格に適合しているか確認するため」) |

項目9の活動内容は、使用する専門知識・技術、業務上の役割などを具体的に記載しましょう。

抽象的な表現では審査に時間がかかる可能性があります。

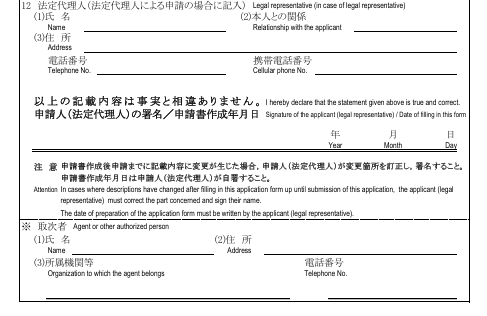

法定代理人・署名・取次者の情報(項目12)

項目12以降には、法定代理人や取次者の情報、申請人の署名欄があります。

申請書の作成は原則として外国人本人が行いますが、法定代理人や取次者が申請を代理する場合は、それぞれの情報を記載してください。

就労資格証明書を持っておく3つのメリット

就労資格証明書は任意の申請書類ですが、取得しておくと以下の3つのメリットがあります。

- 在留資格更新時の不許可を防げる

- 転職や配置換えの際に容易に判断できる

- 不法就労させるリスクを回避できる

順番に見ていきます。

在留資格更新時の不許可を防げる

就労資格証明書は、現在の業務内容が在留資格の範囲内であるという出入国在留管理庁の公的な証明書です。

転職や配置換えをした外国人が事前に就労資格証明書を取得しておけば、職務内容の適合性が証明できます。これにより在留期間更新や永住許可申請の際に審査がスムーズに進み、不許可になるリスクも軽減できます。

在留期間更新の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

転職や配置換えの際に容易に判断できる

転職や職務内容変更の際、就労資格証明書があれば、新たな業務内容が在留資格の活動範囲に合致しているかを容易に判断できます。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、営業に転職・配置転換できるかどうか、在留カードの情報だけでは判断に悩む場合があります。

このような場合でも、就労資格証明書を取得しておけば転職・異動先での業務が問題なく行えることが明確です。

雇用する企業側にとっても、採用したい外国人が希望する職種で就労できるかどうかを事前に確認できるため、判断しやすくなります。

不法就労させるリスクを回避できる

企業が外国人を雇用する際、就労資格証明書があれば不法就労のリスクを回避できます。この証明書により、就業させたい業務で活動できるかどうかを明確に判別可能です。

在留資格と業務内容が一致していない場合、外国人本人は不法就労、企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

ただし、証明書の不提示を理由とした雇用差別など不利益な扱いは入管法第19条の2第2項により禁止されています。在留カードや資格外活動許可書でも就労可能かどうかは確認できます。

不法就労に関するリスクについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

「外国人雇用におけるトラブル事例と対策について知りたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。

オーバーステイの他、在留資格と業務内容の不一致によるトラブル事例も掲載しているので、1分でダウンロードできる下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

就労資格証明書交付申請でお困りなら「FES行政書士法人」にご相談ください

「就労資格証明書の申請書を正確に作成できるか不安…」

「不備があって交付されなかったらどうしよう」

このようにお悩みの方は「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は、外国人雇用に関する申請手続きに特化した行政書士法人です。

申請取次行政書士が在籍しているため、就労資格証明書交付申請の代理手続きが可能です。

豊富な知識と経験により、必要書類の準備・申請書類の作成・窓口への提出まで包括的にサポートし、交付されないリスクを最小限に抑えます。

無料相談も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

\メール相談は無料で対応/

▲お問い合わせはページ下部のフォームから

就労資格証明書交付申請に関するよくある質問

最後に、就労資格証明書交付申請に関するよくある質問をまとめます。

就労資格証明書の交付申請にはどれくらいの期間がかかりますか?

転職や活動内容の変更が伴う場合、就労資格証明書の交付申請から交付までの期間は、1〜3ヵ月程度が目安です。

特に在留期間更新許可申請と同時に利用する予定がある場合は、更新申請の3ヵ月前から余裕をもって準備をはじめておきましょう。

就労資格証明書はどこでもらえますか?

就労資格証明書は、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局の窓口または、オンライン申請でも申請できます。

出入国在留管理庁の窓口の場合は、勤務先近くではなく居住地の管轄の入管へ申請します。オンライン申請の場合は、自宅やオフィスから24時間いつでも手続き可能です。

就労資格証明書交付申請を活用して安心して外国人を雇用しよう

就労資格証明書は、外国人が行える就労活動を出入国在留管理庁長官が公的に証明する書類です。

任意の申請ですが、取得しておくことで在留期間更新時の審査がスムーズになり、転職や配置換えの際にも業務内容の適合性を容易に判断できます。

また、企業側にとっても不法就労のリスクを回避できるメリットがあります。

申請書の作成では、職務内容や使用する専門知識・技術、業務上の役割などを正確に記載することが大切です。

本記事で紹介した取得方法や記入例を参考に、就労資格証明書交付申請を活用してみてください。

とはいえ、「申請書を正確に作成できるか不安…」「確実に交付を受けたい」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は外国人雇用に関する手続きに特化した行政書士法人です。申請取次行政書士が在籍しており、就労資格証明書交付申請における代理手続きが可能です。

外国人向け人材紹介会社・登録支援機関である「日本料飲外国人雇用協会」と連携しているため、外国人雇用全般に関してもサポートできます。

無料相談を受け付けているので、就労資格証明書交付申請に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人

- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応

- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実

\メール相談は無料で対応/

▲お問い合わせはページ下部のフォームから

監修者プロフィール

- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長

- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。

最新の投稿